特急「ひだ」HC85系の代替列車の臨時快速にキハ75形が運用か。

▼2025年10月1日夕刻に、高山本線蘇原駅・各務ヶ原駅間の第1川崎踏切で特急「ひだ」14号が踏切内に進入した自動車と衝突する事故が発生しました。

https://jr-central.co.jp/000044670.pdf

▼「ひだ」14号はHC85系の8両編成で、前面及び進行方向右側の車両側面の窓ガラスが損傷したということです。

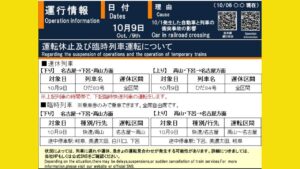

▼10月6日のJR東海のXによると、10月9日の名古屋~下呂・高山間の「ひだ」83号、高山・下呂~名古屋間の「ひだ」84号が運休し、代わって名古屋~高山間、高山から名古屋間に臨時快速が運転されると投稿されています。

▼また、JR東海のHPでは、10月9日・11日~13日の名古屋~高山間の「ひだ」83号、10月9日、12日、13日の高山から名古屋間の「ひだ」84号、10月11日の高山から名古屋間の「ひだ」98号が運休し、10月9日のみ臨時快速を運休列車と同じ時間帯・停車駅で運転すると発表しています。

https://traininfo.jr-central.co.jp/zairaisen/notice.html?notice=750&lang=ja

▼高山本線では現在特急以外の車両としてはJR東海の管内ではキハ25形とキハ75形が運用されています。

▼今回の臨時快速は長距離間の運転となるので、クロスシートのキハ75形が運用されるのではないかと思われますが、ロングシートのキハ25形の運用もあるかもしれません。

▼いずれにしても、結果は明日10月9日には判明します。珍しい運用なので、また、撮り鉄が集まるかもしれませんね。(2025.10,8)