新幹線岐阜羽島駅誕生の秘密。駅設置にまつわる逸話。不釣り合いな2面4線の島ホームはなぜ設置されたのか。

▼岐阜羽島駅は、岐阜県羽島市福寿町平方にあります。東西を木曽川と長良川にはさまれています。

▼今でこそ、名鉄羽島線が接続していますが、1964年の開業当初は、周りは田んぼばかりでありました。

▼1980年にひかりの一部が停車。1996年にひかりが1時間に1本停車。現在、1時間にひかりとこだまが1本ずつ停車しています。

▼1日の平均乗車人員は、2018年で2955人。(岐阜県統計書による)

▼駅の構造は2面4線のホームを有する高架駅で、ホームに接しない2線が本線として敷かれています。

▼通常は、上り1番線、下り2番線のみを使用。上り0番線、下り3番線は使いません。

▼1982年に名鉄羽島線が開業。新羽島駅が接続されました。

▼名鉄羽島線は笠松まで、毎時4本の列車が運転されています。

▼笠松までの運転で、名古屋や岐阜へ出るには、笠松で乗り換えが必要です。

▼駅前広場には、地元の政治家、大野伴睦夫妻の銅像が建っています。

▼大野伴睦議員は、岐阜羽島駅の設置の立役者。我田引水の例として、岐阜羽島駅は政治駅の代名詞となっています。

▼岐阜羽島駅は、大野伴睦が政治力にものを言わせて、田んぼの真ん中に駅を造らせたと言われているが、事実はちょっと違うようです。

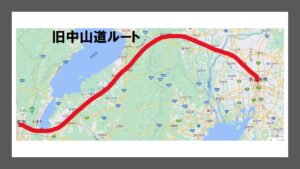

▼東海道新幹線は、当初、旧東海道ルートが有力でしたが、鈴鹿山脈を越えるには、難工事が予想され、技術的障害、多額の建設費用、北陸方面への連絡に難があり、東京オリンピック開幕までに開通させるという工期の問題もありました。

▼そこで、地質的には鈴鹿山脈越えと変わらないが、トンネルが比較的に少なくてすむということ、北陸方面との連絡が便利なので、現在のルートに決定しました。

▼現在のルートに決定したことで、当時の国鉄は、岐阜県内に駅を設置する必要性は認識していました。

▼米原から名古屋まではできるだけ直線ルートにしたかったが、岐阜市や大垣市が駅の誘致運動を展開したため、地元の大物政治家である大野伴睦に斡旋を依頼しました。

▼あえて、県内への駅の設置は伏せ、大野の顔を立て、県内に駅を作るなら地元を説得しようと言わせました。

▼新幹線の路線を岐阜市などの北側に大きく迂回させたくない国鉄は、羽島市内に駅を設置するという妥協案を成立させるというのが用意された筋書きでありました。

▼有力政治家に影響で設置された駅と言われてきたが、大野は新幹線は国家的プロジェクトであり、岐阜県の都合だけで左右することはできないと述べています。

▼大野としては、駅名に岐阜を入れてほしいと言ったようですが、羽島駅では、同名の駅が岡山県内にあったため、岐阜羽島になったとのことです。

▼次に、中間駅であるこの駅が2面4線、本線2線もある規模の大きな駅になったのはなぜなのかについて考えてみたいと思います。

▼現在のルートは関が原を通過します。この付近は冬には多くの積雪があります。

▼現在のルートは豪雪地帯の関が原を通過するため、除雪車の待機基地を設置できる駅として、羽島が候補にあがりました。

▼大垣市では、市街地に近いため、除雪車を待機させるだけの用地が用意できないとも考えられていました。

▼岐阜羽島駅誕生の経緯。なかなか興味深いものがありました。田んぼの真ん中に設置された駅。

▼その駅の誕生には秘められた様々な逸話がありました。

-300x169.jpg)